第2回 オープンスクール2014年10月25日 16:30

10月25日(土)、中高校舎にて本年度第2回目のオープンスクールが行われました。本校の外国人英語教員による英会話レッスンや中学3年生有志による企画(英語紙芝居・プラネタリウム・模擬裁判)、また各クラブによる企画や練習見学など盛りだくさんの内容でした。ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました。

« 2014年09月 | メイン | 2014年11月 »

10月25日(土)、中高校舎にて本年度第2回目のオープンスクールが行われました。本校の外国人英語教員による英会話レッスンや中学3年生有志による企画(英語紙芝居・プラネタリウム・模擬裁判)、また各クラブによる企画や練習見学など盛りだくさんの内容でした。ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました。

10月12日に行われた東京都高体連秋季大会(シングルスの部)において、高校2年生1名がCクラスでのブロック優勝を果たしました!試験前で練習時間も限られた中でしたが、集中して臨めたようでした。参加する試合も残り少なくなりましたが,最後まで成長することを期待しています。

10月8日(水)6時限目に様々な大学の先生方をお呼びして、高校2年生・1年生を対象に大学模擬講義を実施しました。講義内容は「風刺画でたどる近代日本」、「外国語で言語学」、「グローバル社会で考えなければならないこと」、「商学を通して社会と企業を学ぶ」、「大学で金融を学ぶってどういうこと」、「独占禁止法の紹介」、「社会学のイメージをつかむ」、「恋の歌を読む~恋する人への熱き想いを伝える和歌と言う『装置』~」、「人間の心は読めるのか?」、「生命の神秘を化学で解き明かす~生体分子のかたちとはたらき~」、「津波と高潮から身を守る」、「ロボットにおけるメカニズムと発想」、「味覚・嗅覚の栄養生理学―おいしく食べる生理学―」、「看護とは何か~看護者は何をする人か~」、「地域医療(チーム医療・在宅看護)」、「植物を健康に育てるには―植物と微生物のミクロな戦いを解き明かす―」、「みぢかな寄生虫『マダニ』」など多種に及びました。

ここに受講生の感想を一部紹介します。

講義①「看護とは何か ~看護者は何をする人か~」

○同じ医療でも、立場の違うだけで、全くの物事のアプローチが違うということに大変驚きました。自分の将来の夢への視野がまた一段と広がったような気がします。今回のお話を参考にじっくり将来を見つめたいです。

○看護師になりたいわけではないが、看護教育の根本を聞けて世界が広がった。ナイチンゲールは思いやりだけでなく、統計の知識もあり、素晴らしい活躍をした。一つのことだけしかできないのは淋しいと思った。

講義②「グローバル社会で考えなければならないこと」

○今回の講義を聴いてインターナショナルとグローバルの違いを知りました。そして、どんどん世界の人口が増え、アジアが人口の大部分を占めていることを知り、アジア人としてアジアについて考えてみたいなと思いました。

講義③「みぢかな寄生虫『マダニ』」

○一生を研究に捧げられるような内容に出会えるのは素晴らしいことだと思いました。講師の先生もとても楽しそうで自分もあんな風になりたいと思いました。今は専門分野の知識も全くないので一つのものに固執しないようにして色々なものに触れたいです。

講義④「商学を通して社会と企業を学ぶ」

○とても興味深い分野だと思った。例えば、女性が社会進出していく要因として今まで私は教育水準や意識の向上等しか考えなかった。だが今日の講義を聞いて家事の効率化を図るために洗濯機などの機械が発達したからという理由を聞いて、こういうところから商品戦略の起点になるのかと驚かされた。大学でももっとこのような発見をしたいと思った。

講義⑤「地域医療(チーム医療・在宅看護)」

○医療が進歩することは利点しかないと考えていたが、進歩したことによって生じた新たな問題もあることがわかり、問題を解決しながらも医療を進歩させていくことは大変だと思うが挑戦してみたいとも思った。

講義⑥「植物を健康に育てるには ―植物と微生物のミクロな戦いを解き明かす―」

○私が目指している学科でもある応用化学では、化学の力でウィルスに対抗する医薬品作り、環境保護、老化防止などさまざまな研究を行っていました。私もこれらの研究に加わり少しでも世に役立つ物を開発したいです。

受講生の感想にみられるように、受講した生徒達は熱心に各大学の先生方の講義を聞きながら、学問・研究の魅力に接して、興味・関心の幅を広めることの大切さを実感し、将来の夢を膨らませながら、進路意識を高めていました。

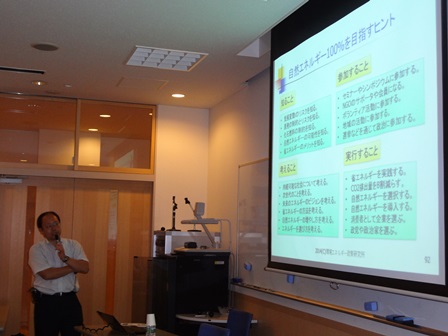

9月27日(土)午後、第2回大妻特別講座「自然エネルギーの現在と未来」を行いました。

中1から高2までの生徒11名と保護者の方7名、教員8名の計26名が参加し、環境エネルギー政策研究所理事・主席研究員の松原弘直先生のご講演をいただきました。

東日本大震災以来、日本でも話題になっている「自然エネルギー」、それは太陽光、太陽熱、風力、バイオマス、水力、地熱、波力などで、再生可能エネルギーとほぼ同じ意味で用いられている言葉です。

事後アンケートによると、この講座に参加しようと思ったきっかけは「タイトルが「自然エネルギーの現在と未来」だったから」が最も多く、旬のテーマであったといえるでしょう。

原油・天然ガス・石炭・ウラン等の化石燃料全体の供給が2020年までにピークを迎える予測、スリーマイル、チェルノブイリ・フクシマを経て、廃炉が新規設置を上回る原子力発電の限界、エネルギー自給率は約5%(原子力は含めない)、自然エネルギーによる電力が約11%という日本の現状から、持続可能な自然エネルギーへの転換が余儀なくされていることを、わかりやすくお話いただきました。

また、自然エネルギー100%を目指すヒントとしてあげられた「知ること」、「考えること」、「参加すること」、「実行すること」は日常の学習方法のも結びつくヒントであったように思います。40年後には100%自然エネルギーになっているにちがいありませんが、最後は、その未来は予測するものではなく、選びとるものであるというお話でした。

今後も、大妻中高では、生徒の興味があるさまざまな分野の専門の先生をお招きしての特別講座を企画し、生徒のキャリア教育に役立てられればと思います。

第3回大妻特別講座は、11月1日に行われる予定です。

10月4日(土)4時間目に大学の教室を使って「ミニ講座」の説明が行われました。 「ミニ講座」は生徒たちの興味関心を広げ、知的好奇心を刺激し、自ら発見し学ぶ力を育むことを目的に開かれるものです。講座は全部で14講座、講師は本校の教員だけでなく、外部講師の方もお招きします。生徒たちは各講座の説明を目を輝かせながら聴いていました。2学期は11月8日から毎週土曜日4回連続で開講されます。「ミニ講座」の様子も順次報告したいと思います。

「ミニ講座」は生徒たちの興味関心を広げ、知的好奇心を刺激し、自ら発見し学ぶ力を育むことを目的に開かれるものです。講座は全部で14講座、講師は本校の教員だけでなく、外部講師の方もお招きします。生徒たちは各講座の説明を目を輝かせながら聴いていました。2学期は11月8日から毎週土曜日4回連続で開講されます。「ミニ講座」の様子も順次報告したいと思います。