- 受験生

- 在校生・保護者

工学系オンラインセミナー&OMS 医系英語

11月8日(土)の放課後、進路指導部より次の2つの企画が展開されました。

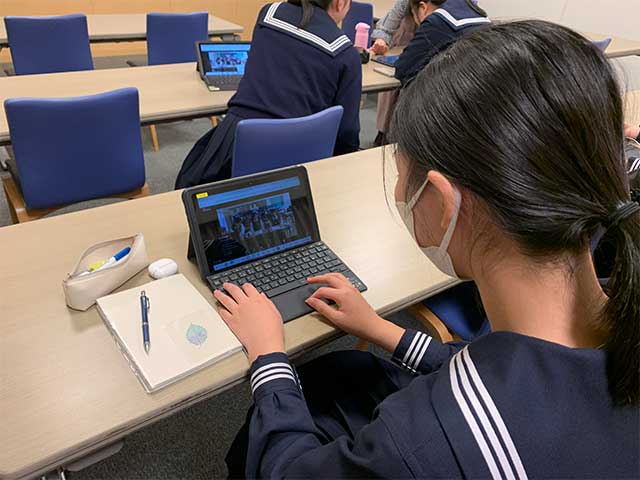

①八大学工学系女子学生の進路選択~理系を目指す中高生へのメッセージ~(主催 八大学工学系連合会とPLIJ)

この企画は、八大学(北海道大学、東北大学、東京大学、東京科学大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学)の工学部・工学研究科で学ぶ女子学生から研究や学生生活の様子をオンラインで聴講するものです。本校からは中学3年生と高校1年生が参加しました。参加した中学3年生の一人は夏休みに参加した大学見学会がきっかけで工学分野に興味を持つようになり、今回の企画に参加したと話していました。

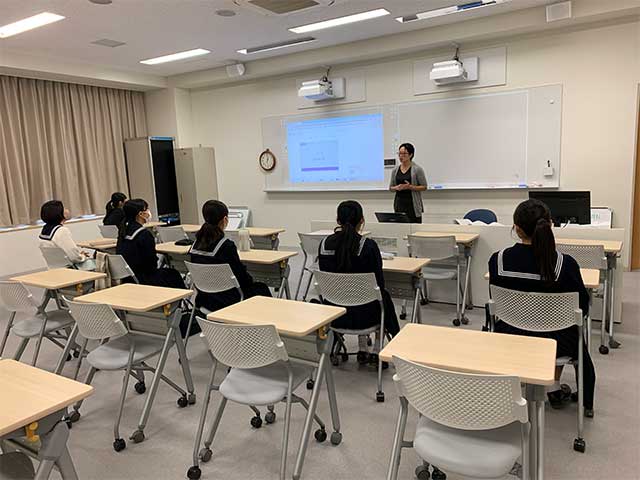

②大妻メディカルゼミナール「OMS」 医系英語講座

医学部医学科や難関大学の看護系で出題されやすい問題にチャレンジしました。高校1年生と高校2年生が参加し、問題を解いた後は先生の解説を熱心に聴いていました。日々の授業で着実に基礎学力を培い、進路実現へと繋げてほしいと願っております。

※大妻メディカルゼミナール『OMS』は医療系進学をめざす中学3年生以上の生徒を対象にしたゼミ形式の講座です。今年度は、現役医師や看護師の方を招いた講演や討議、医学部医学科をはじめ医療系に進学した卒業生との懇話会、医学研究に関する講演会、面接や小論文に関する講座、医系英語の学習会、医療系課題研究などの企画を展開しています。今後の活動の様子も大妻中高webサイト「ごもくめし」にて掲載します。